パソコン(PC)のGPUの不具合の原因を書いていきました。

今回はPCのGPUの修理例を出していきます。

まず前提。

工房やまだでは、現在基本的にはPC修理業者様よりGPUの不具合やその他の部品の実装の問題を頂いて修理しておりますが、

「画面が映らなくなったんだけどとうにかなりませんか?」

のようなご依頼は受けることが出来ません。

工房やまだはPCの修理の原因を調べることは出来ません。

基板と部品の半田による接続(実装)においてはエキスパートですが、PCのエキスパートではありません。

ではいきましょう。

準備

実際の作業に取り掛かる前に、色々しなければならない事が多いです。

ベーキング

まず、最初はベーキング。

ベーキングとは基板や部品を長時間、高温にしておくことで中の水分を除去する作業の事です。

具体的にはパソコンのマザーボードの場合は60度で24時間乾燥させます。

ベーキングをしないと色んな悪影響が出てきます。

GPUを取り外す際に250度以上で加熱するのですが、基板やGPU内部の水分が急激に蒸発して膨張して内部ではじけたり、基板が反る原因にもなります。

これがベーキング漕です。

暖められる冷蔵庫みたいな感じ。

通常使用するのは60度ですが、100度以上にも出来るのでいろいろ使える装置です。

熱に弱い部品の保護

次は熱に弱い部品の保護です。

基板上に貼ってあるシールは加熱すると縮んでしまうので一度剥がします。

ケーブルも被服が溶けてしまうので避けるか取り外します。

また、GPUの近くにある耐熱性の低い部品(コネクタやスイッチ)は耐熱テープで保護します。

コーナーボンド

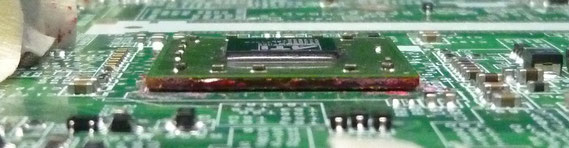

上の写真の基板が今回、PC修理業者様より「GPUの不具合の為交換」とのご依頼を受けてお預かりしたPCのマザーボードです。

中央付近にあるのが問題のGPU。

左の写真が接写したGPUです。

これがPCのグラフィック関係の処理をしているLSIなんですね。

これ、GPUの周囲に赤いのが付いているの分かりますか?

これがコーナーボンドです。

コーナーボンドとは簡単に言えば防衝撃用のボンドですね。

モバイル機器(携帯、スマートフォン、タブレット端末、ノートPC等)の基板のBGAタイプのLSIには大体付けられています。

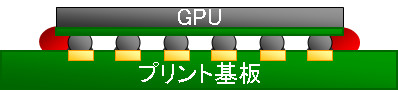

図で表すと上のような状態でコーナーボンドが付いています。

赤いのがコーナーボンド。

これが、物によって角に数箇所だったり、4辺にびっちりついていたり様々です。

コーナーボンドが付いていると、GPUを加熱して基板とGPUの間の半田を溶かしてもコーナーボンドが粘ついてGPUが外れないので、あらかじめコーナーボンドを取る必要があります。

しかし、このコーナーボンドはGPUに最初に塗るときには液状です。ですのでGPUの裏側に流れ込んで全て取り切ることは難しいです。

コーナーボンドが取り切れないと、GPUが取り外せないのが熱が足りず半田が溶けないのか、コーナーボンドが粘ついて取れないのか分からないくなります。

その結果、加熱しすぎる原因になったり、コーナーボンドがあまりに強く付いてしまっていて力を加えないとGPUが取り外せなかったりしてGPU、基板の損傷の可能性が高くなります。

コーナーボンドがあると難易度は格段に上がります。

コーナーボンドは熱することで柔らかくなり取り易くなるため、ホットエアーで部分的に加熱して剥がしていきます。

もちろん周りの部品を痛めないように覆った上での作業です。

さて、コーナーボンドを剥がした後のGPUです。

基板とGPUの間に隙間があるのが分かると思います。

ここに半田ボールが綺麗に並んでいるんですね。

追記

2011/12/15

こちらの記事をアップした後、弊社とお取引のあるPC修理業者さまよりご助言を頂きました。

まず、防衝撃用のボンドにはアンダーフィルとコーナーボンドの2種類があり、PCに使われているものはコーナーボンドというとの事です。

確かに素材もかなり違います。

ですのでこの記事の表記は全てコーナーボンドに修正致しました。

また、コーナーボンドの除去剤を教えて頂きました。

現在試しに使っていますが、かなりうまいこと除去出来ています。

使用方法が固まったらまた追記します。

コメントをお書きください